Digitalisierung in der Arbeitswelt

Was bedeutet Digitalisierung?

Der Begriff „Digitalisierung“ ist aus der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich bezeichnete er die Umwandlung analoger Informationen in digitale Form. Mittlerweile geht der Begriff jedoch weit über diesen technischen Prozess hinaus: Digitalisierung steht heute vor allem für den Einsatz digitaler Technologien zur Optimierung und Veränderung von Prozessen, Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen.

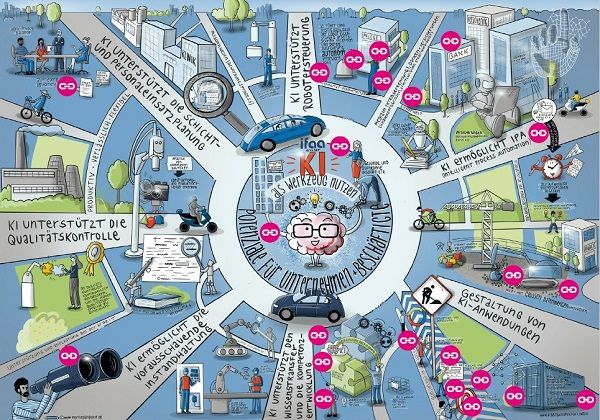

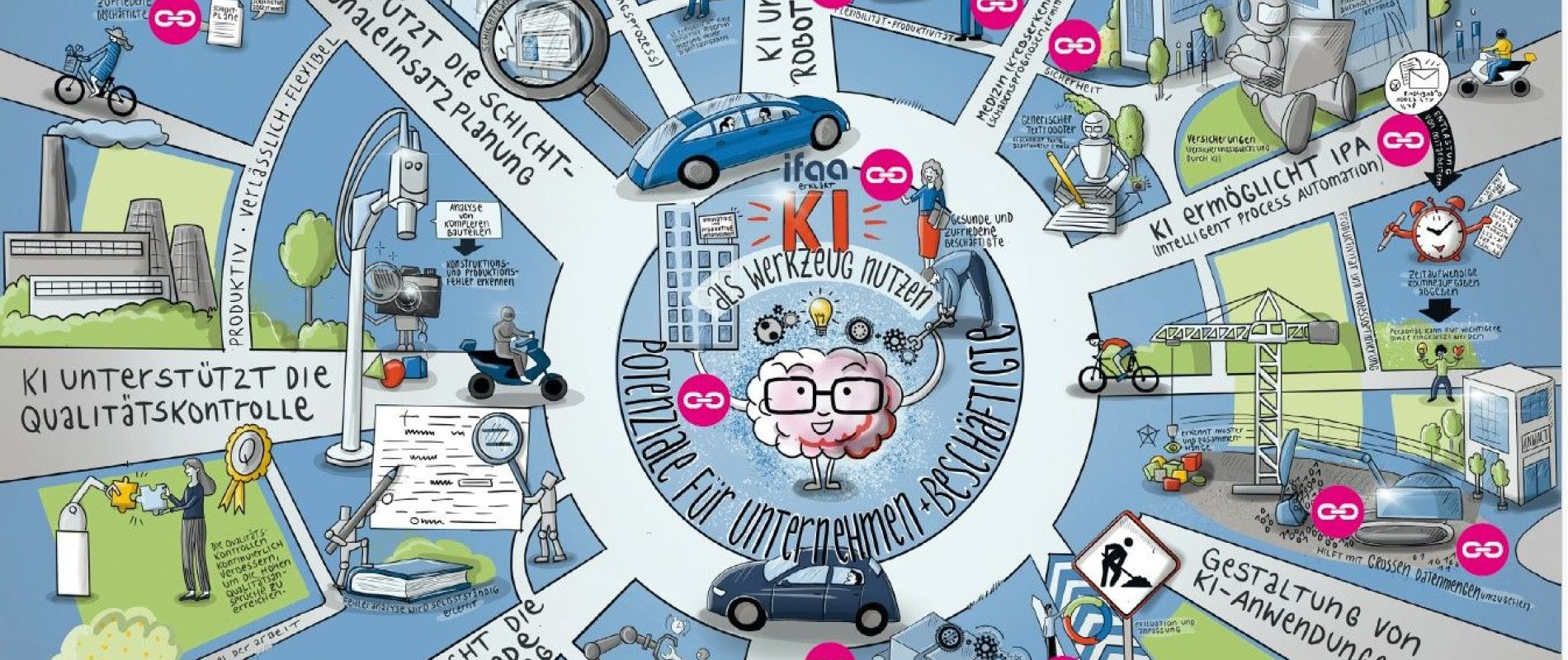

Besonders stark im Fokus stehen dabei Automatisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Robotik – sowohl in körperlichen als auch in kognitiven Arbeitsbereichen. Praktisch alle Berufstätigen sind heute mit digitalen Technologien konfrontiert, sei es durch den Einsatz von Computern, Laptops, Smartphones oder anderen smarten Geräten, die häufig bereits KI-Funktionalitäten beinhalten.

Beispiele für den Einsatz von KI und Robotik

KI und Robotik finden bereits in vielen Bereichen Anwendung:

- Sprachassistenten wie Siri oder Alexa

- Fahrspurassistenten in modernen Fahrzeugen

- Unterstützung bei medizinischen Diagnosen

- Steuerung von Robotersystemen

- Erstellung von Bildern (z. B. mit generativen KIs)

- Chatbots und virtuelle Assistenten

- Datenanalyse und Clusteranalysen

- Autonome KI-Agenten, z. B. in der Online-Werbung

Auch in der industriellen Produktion ist der Einsatz von Robotik längst Realität.

Auswirkungen auf die Arbeit von Präventivfachkräften

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Studien gehen davon aus, dass sich rund 75 % der Arbeitssysteme verändern werden. Für Präventivfachkräfte bedeutet das: erkennen, verarbeiten, interagieren und steuern.

Neue Arbeitsmodelle

Hybride Arbeitsmodelle – eine Mischung aus Homeoffice, Außendienst und Büroarbeit – erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Diese Modelle bieten sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber Vorteile, erfordern jedoch neue Kompetenzen: Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort, -zeit und -organisation sowie eine erhöhte Eigenverantwortung der Beschäftigten.

Herausforderungen im Homeoffice

Ein zentrales Thema ist die Evaluierung von Homeoffice-Arbeitsplätzen. Aktuell werden nur etwa 8 % der Homeoffice-Plätze evaluiert, obwohl rund 23 % der Unternehmen Mitarbeitende im Homeoffice beschäftigen. Präventivfachkräfte müssen hier besonders wachsam sein. Mitarbeiterfeedback ist ein zentrales Element: Es zeigt z. B., dass ständige Erreichbarkeit ein häufiges Problem darstellt. Klare Regelungen zur Erreichbarkeit können helfen, Belastungen zu reduzieren.

Digitalisierung und Automatisierung im Berufsfeld Prävention

Digitalisierung betrifft auch das Berufsfeld der Prävention selbst. Schätzungen zufolge könnten etwa 58 % der Tätigkeiten von Präventivfachkräften automatisiert werden. Auch hier gilt: erkennen, verarbeiten, interagieren und steuern.

Zukünftige Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien

Einige mögliche Anwendungsfelder sind:

- Qualitätskontrolle: z. B. durch KI-gestützte Feedbacksysteme oder Kontrolle der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Gefährdungsbeurteilungen: durch Datenanalysen und automatisierte Unterweisungen

- Robotik: z. B. zur Reduktion repetitiver Bewegungen

- Drohnen: etwa zur Streckenkontrolle im Bahnbetrieb

- Ergonomie-Apps: z. B. zur Durchführung ergonomischer Bewertungen via Videoaufzeichnung

- Schichtplanung: softwaregestützte Erstellung und Optimierung von Dienstplänen

- Digitale Tools: z. B. OiRA – ein Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung bei Telearbeit

Risiken und Herausforderungen der Digitalisierung

Trotz aller Chancen bringt die Digitalisierung auch Herausforderungen mit sich:

- Fehlerhafte Fragestellungen bei KI-Nutzung: KI liefert oft genau das, was man fragt – nicht unbedingt das, was man wissen muss.

- Vertrauen ohne Kontrolle: Daten werden häufig ungeprüft übernommen.

- Soziale Isolation: Besonders im Homeoffice droht die Reduktion sozialer Kontakte.

- Dequalifizierung: Der technologische Fortschritt könnte die Ausbildungstiefe mindern.

- Unaufmerksamkeitsblindheit: Monotone, automatisierte Tätigkeiten können die Aufmerksamkeit verringern.

- Technostress: Etwa durch instabile Systeme, Überwachungsangst oder Unsicherheiten am Arbeitsplatz.

Fazit

Die Digitalisierung bringt viele innovative Möglichkeiten mit sich – auch für das Berufsfeld der Präventivfachkräfte. Sie kann Prozesse erleichtern, Risiken frühzeitig erkennen helfen und die Effizienz erhöhen. Doch sie ist kein Allheilmittel. Die menschliche Komponente darf nicht in den Hintergrund rücken. Digitalisierung muss menschenzentriert gestaltet werden: nicht als Ersatz für den Menschen, sondern als Unterstützung.

Um psychosozialen Belastungen vorzubeugen, sollten Mitarbeitende frühzeitig und transparent über neue Technologien informiert werden. Für Präventivfachkräfte kann KI ein wertvolles Hilfsmittel sein – vor allem zur Ideengenerierung. Sie sollte jedoch stets als Ergänzung zur fachlichen Kompetenz genutzt und mit verlässlichen Quellen abgeglichen werden. Nur so kann die Digitalisierung langfristig zum Erfolg führen – für Unternehmen und für die Menschen, die dort arbeiten.

Bildnachweis:

Illustration: Martina Grigoleit (martinagrigoleit.de) im Auftrag des ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.(www.arbeitswissenschaft.net)

Autor:

Maximilian Heindl

Arbeitsmedizinische Fachassistenz

NoFire Safety GmbH